貢献するSDGs目標

多様なステークホルダーと新しい価値を生み出していく“共創”や、さまざまな違いを有する人たちが互いを尊重しながらともに生きていく“共生”は、これからの社会に欠かせないキーワードだ。

実現が難しい局面もまだ多いが、ここにひとつの事例が生まれている。

障害がある作家の才能を世界に広げる株式会社ヘラルボニーが、「限界はない。障壁を越え、創造性を解き放て!」をテーマに世界中から作品を募った「HERALBONY Art Prize 2025 Presented by 東京建物|Brillia」。そのプラチナスポンサーを、東京建物株式会社が務めている。

同社は日本でもっとも歴史ある総合不動産デベロッパーとして、オフィスビルや住宅、商業施設、ホテル、公園といったさまざまな不動産開発・運営を手掛けている。多角的な視点から豊かな暮らしを提案していくなかで、アートに関わる取り組みを多数展開してきた。

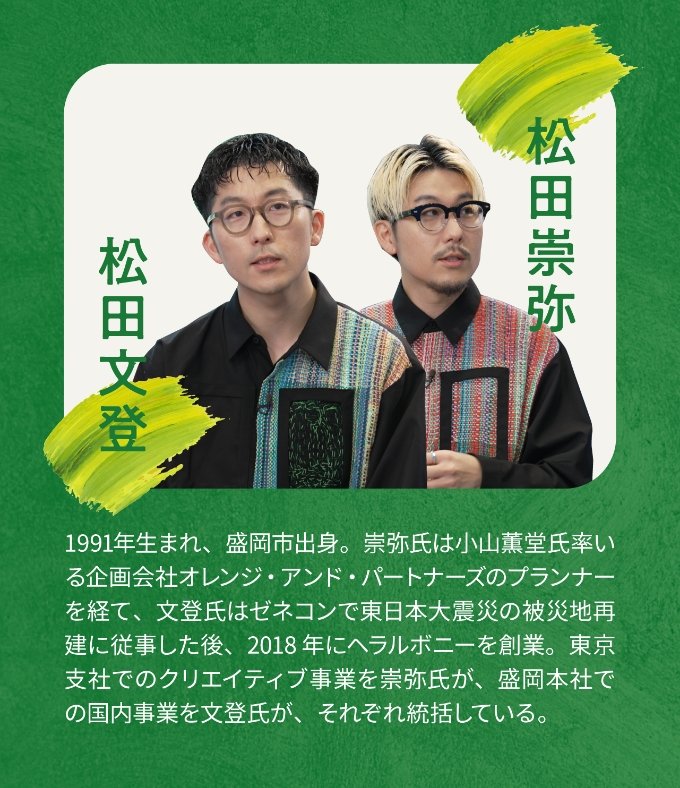

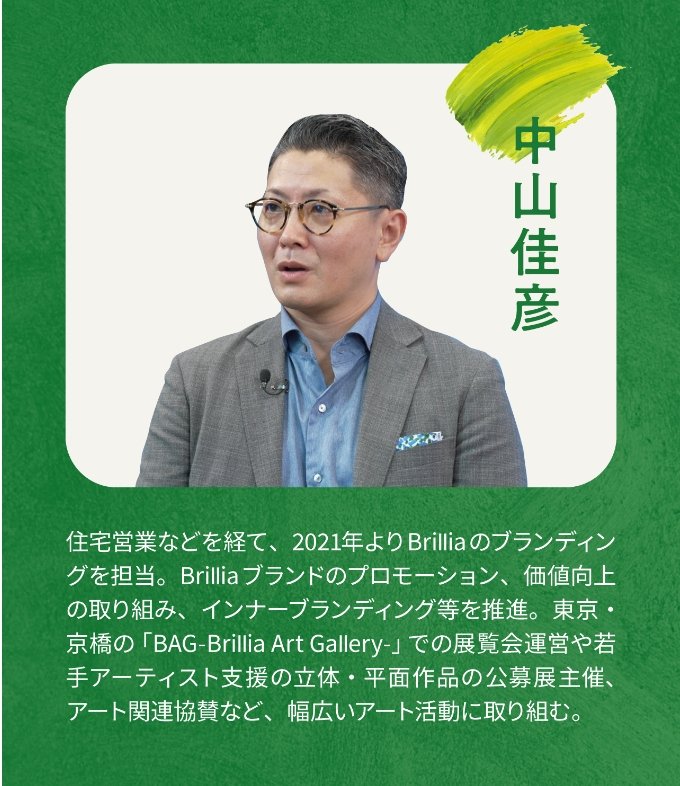

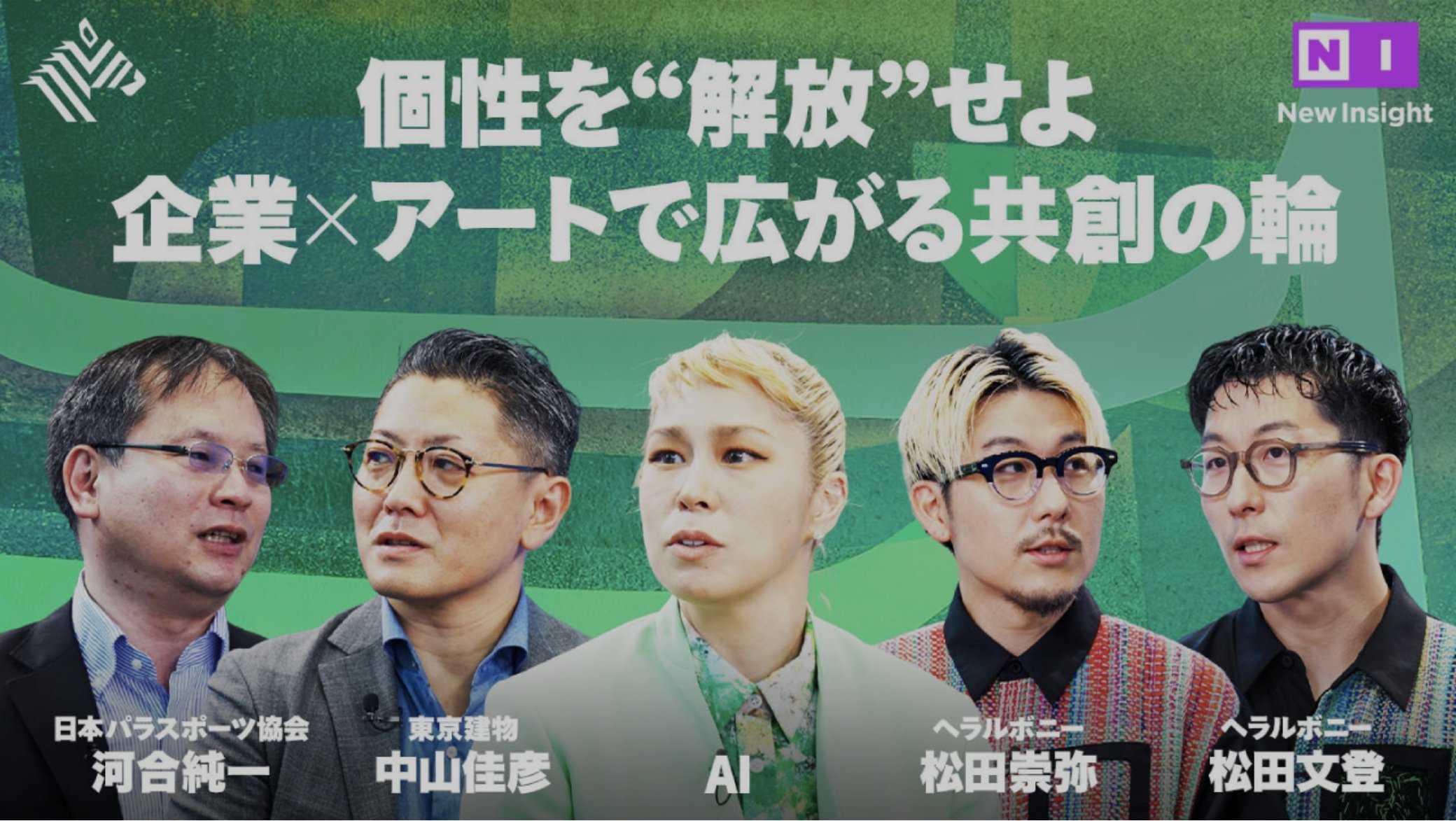

アワードの授賞式を経て、東京建物の中山佳彦氏とヘラルボニー代表の松田文登・崇弥兄弟がトークセッションを実施。両社がどのようなパートナーシップをもって、個性を解放できる社会づくりに挑んでいるのか、その“共創”を見つめ直した。

また、東京建物サステナビリティパートナーのアーティスト・AI氏や日本パラスポーツ協会常務理事の河合純一氏も迎え、ジャンルを越えたコラボレーションの可能性に光を当てていく。

世界中の作家の異彩を放つ

障害があるアーティストたちの才能を称えるアートコンペティション「HERALBONY Art Prize 2025 Presented by 東京建物|Brillia」には、世界65の国と地域から2,650点にも及ぶ力作が寄せられた。

2025年5月、パレスホテルで行われた授賞式には、世界中から“異彩(独自の才能や個性)”を放つ作家たちが集結した。

「本アワードのロゴは、ヘラルボニーの『H』とアートの『A』がスポットライトとなって作家を照らすというイメージでつくられています。あくまで主役は作家であり、アワードは一人ひとりの作家の才能を、世に放っていくための場。

今回、そうした景色を見られたことは感無量だったし、これからもずっとスポットライトを照らし続けなければいけないと改めて思えました」(松田文登氏)

なかには、授賞式に出席するために初めて飛行機に乗ったり、初めてスーツを着たりした作家もいたという。

「我々にとっては当たり前の何気ないことも、障害のある方々にとっては当たり前ではないんです。だからこそ、初めての機会をつくれたことがうれしい」と、双子の松田崇弥氏は喜びをのぞかせる。

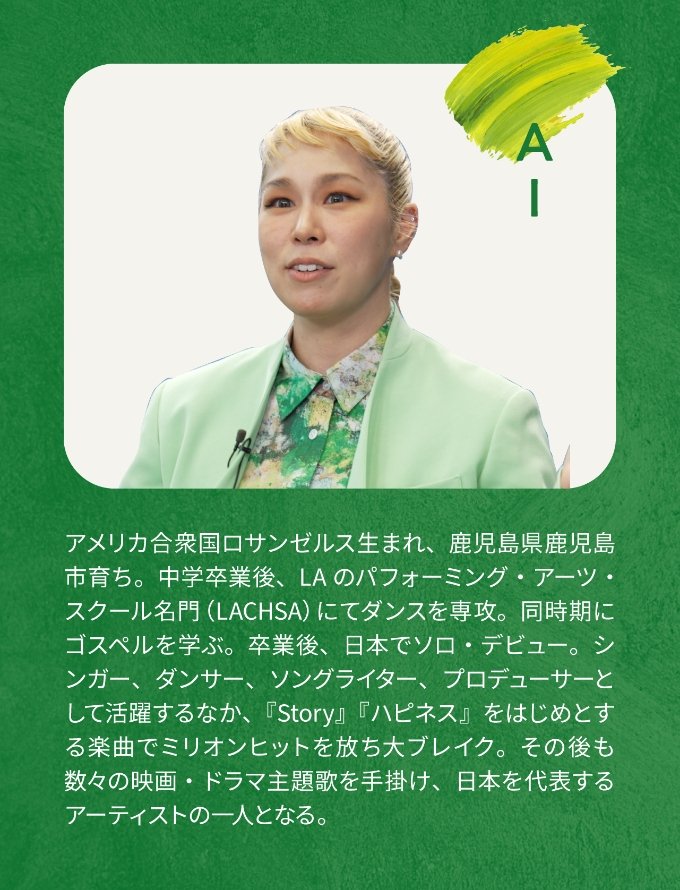

授賞式には、プラチナスポンサーである東京建物のサステナビリティパートナー、アーティストのAI氏も登場。

代表曲「Story」「ハピネス」や、東京建物の企業CMのために書き下ろした「BE WITH YOU」をサプライズで披露すると、会場は大いに盛り上がった。

「HERALBONY Art Prize 2025 Presented by 東京建物|Brillia」の特徴は、協賛企業が選出する企業賞が設けられており、受賞作はその企業のサービスやプロダクト、事業のいずれかに採用されること。企業と作家のコラボレーションによって、作家の“異彩”が世に届く機会を創出している。

東京建物は今年の応募作から、アマンダ・アンジェラ・ソエノコさんの「The Mystic’s Dreams(神秘主義者の夢)」に企業賞を贈呈した。

中山氏は「応募数が昨年よりさらに増えたことで、一つひとつのクオリティーもさらに高まったと感じます。そのなかで東京建物|Brillia賞には『当社らしさ/Brilliaらしさ』があり、事業に活用しやすい作品を選出しています。

アマンダさんの細部までこだわった筆致や、どこを切り取っても成立する美しい世界観が、当社のものづくりのマインドにも通じると感じました」と話す。

アートを通じて豊かな場をつくる

東京建物とヘラルボニーのパートナーシップが始まったのは、約4年前のことだ。

東京建物は、自分らしく豊かさを感じられるような住まいや暮らしを追求するなかで、感性を開放し、自分の世界を広げてくれるアートなどの文化支援活動にも力を入れてきた。

その取り組みの一環として2021年10月、国内有数の古美術店やギャラリーが集まる街・京橋に「BAG-Brillia Art Gallery-」を開設。オープニング記念イベントとして、ヘラルボニーの東京初となる展覧会「ヘラルボニー/ゼロからはじまる」をプロデュースした。

「当時のヘラルボニーは、設立わずか3年ほどの小さな企業。大きな展覧会などはまだ本社のある岩手でしか開催したことがなく、大企業との共創もようやく少しずつ始まったくらいのタイミングでした。

そんな我々に『東京で展覧会をやりませんか』と声をかけてくださったのが東京建物さんだったんです。それを皮切りに、本当にさまざまなコラボレーションをしてきました」と、崇弥氏は感慨深げに振り返る。

象徴的なコラボプロジェクトのひとつが「仮囲いアート」だ。仮囲いとは、建築工事の安全確保や防犯対策、騒音軽減のため、工事現場の周辺に設ける囲いのこと。主には、白いフラットパネルが使われている。

「私たちが開発をする現場には、かならず仮囲いが発生します。その無機質なパネルにアートで彩りを与えることで、往来する人々に対し、少しでも何かを感じ取ってもらえるような場にしたい。そんな想いが、ヘラルボニーとの共創で『仮囲いアート』という取り組みになりました」と、中山氏は語る。

工事終了後に撤去した仮囲いのアート生地は、アップサイクルされ、美しいバッグに生まれ変わった。

今年の企業賞に選ばれたアマンダさんの作品も今後、仮囲いアートや、オリジナルの防災グッズ等に展開される予定だという。

中山氏は、ヘラルボニーに感じる魅力について「障害の有無に関係なく、一人ひとりをフラットな目線で見る世界をつくろうとするお二人の熱い想いに共鳴したというのがすべて」と説明する。

「当社はオフィスや住宅のみならず、商業施設やホテル、公園といった、不特定多数の方々が行き交う場を開発・運営する会社です。

まちづくりをしていくうえでは、ヘラルボニーさんが考える“DE&I”“共生社会”といった視点が非常に重要。そこに向かう取り組みの数々に学び、刺激をもらいながら、当社も事業を通じて社会課題の解決を実現していきたいと考えています」(中山氏)

マイノリティからのカウンター

東京建物とも手を取り合い、幅広いトライを重ねてきたヘラルボニーにとって、今回のアワードは大きな挑戦だった。国内での取り組みをさらに展開していくため、世界に打って出たのだ。

「障害があるアーティストの国際コンペティションはヨーロッパにしか存在しておらず、我々が国内外の障害がある作家に向けたコンペティションをやれたら、世界のプラットフォーマーになれるかもしれないと考えました」(崇弥氏)

文登氏は、このアワードによって「社会の障害のとらえ方について問いを投げかけたい」と語る。

「言葉を選ばずに言うと、これまでの福祉は『いかにマイナスをゼロに近づけるか、障害のある人をいかに健常者に近づけていくか』という形が多かったと思います。でも本当は、障害のある方に存在している“プラス1”を私たちがどう見るかで、彼らの可能性は圧倒的に広がっていくんです。

たとえば、点を打ち続けてしまう作家や円を描き続けてしまう作家に対して、『意味のないことをしている』と思う人もいるでしょう。でも、このアワードによって見方を変えれば、それは“異彩”になっていくんです」

そこに「障害のある・なし」というボーダーラインはない。「誰もがその個性を解放し、幸せになるプロセスを整えるために本アワードはある」と、文登氏。

こうした活動をNPOや社会福祉法人ではなく、株式会社として取り組んでいるのがヘラルボニーの特徴だ。「ビジネスとして成立させ、世界に広げていくほうがワクワクする。岩手に本社や旗艦店を置いているのも、そのほうがかっこいいからだ」と、崇弥氏は言う。

文登氏は「双子そろってヒップホップが好きで、AIさんの曲もずっと聴いてきた」としながら「マイノリティグループからの社会へのカウンターというか、いままで表出されていなかった声に言葉を持たせて放つことで、マスに訴えかけ、価値観を変えていく。ヘラルボニーもそういうスイッチでありたい」と宣言した。

ヘラルボニーの活動を通じて、作家の暮らしも着実に変化してきた。障害のある方に仕事やスキル習得のための訓練を提供する「就労継続支援B型」の場合、平均的な月収は1万5000~6000円ほどだという。

「そうした世界観のなかで、初めて確定申告をするほどの収入を得ている作家さんもどんどん現れている。『子どもが稼いだお金で、人生で一番おいしい焼肉をご馳走してもらった』といった話も増え、本人とその家族に少なからず影響を与えられているのがうれしい」と文登氏は話す。

人との出会いが、新たな作品に

東京建物サステナビリティパートナーのAI氏は、ヘラルボニーのプロダクトであるアートがあしらわれたシャツを着て登場。

「HERALBONY Art Prize 2025 Presented by 東京建物|Brillia」の受賞作にもふれ、こうした作品や取り組み、人との出会いが自身の作品にも変化を与えていくと語った。

「一人ひとりに得意なことや不得意なことがあるのだから、それをお互いの才能として認め合えたらとてもありがたいと思う。

どんな取り組みも、結局は“人”。さまざまなコラボレーションによって、自分も一人では出せないパワーが出せるようになる」(AI氏)

作業を分け合うことで「私の担当する仕事が少なくなるし」と笑いを誘いながら「そのぶん余裕が生まれ、思ってもみなかったようなアイディアが出たり、視野の広がる経験ができたりする」と続ける。

AI氏は2021年より、東京建物の企業CMに、書き下ろしの楽曲『BE WITH YOU』を提供している。

「東京建物の方々から、いろんな話を聞かせていただいたんです。どんなことを大事にしながら働いているか、いくつものキーワードを受け取ったら、東京建物さんの気持ちがよく見えてきた。曲って、人の気持ちから生まれるんです。歌詞も東京建物さんの気持ちを大切にして書いたら、とてもスムーズにつくることができました」(AI氏)

『BE WITH YOU』には「明日も 明後日も I wanna be with you」という歌詞がある。ここには「うまく笑えない日やちょっと疲れている日もあるけれど、まちも人も大切にしていきたいと思う、東京建物さんの気持ちを表現した」とAI氏は語る。

垣根を越えた共創が個性を放つ

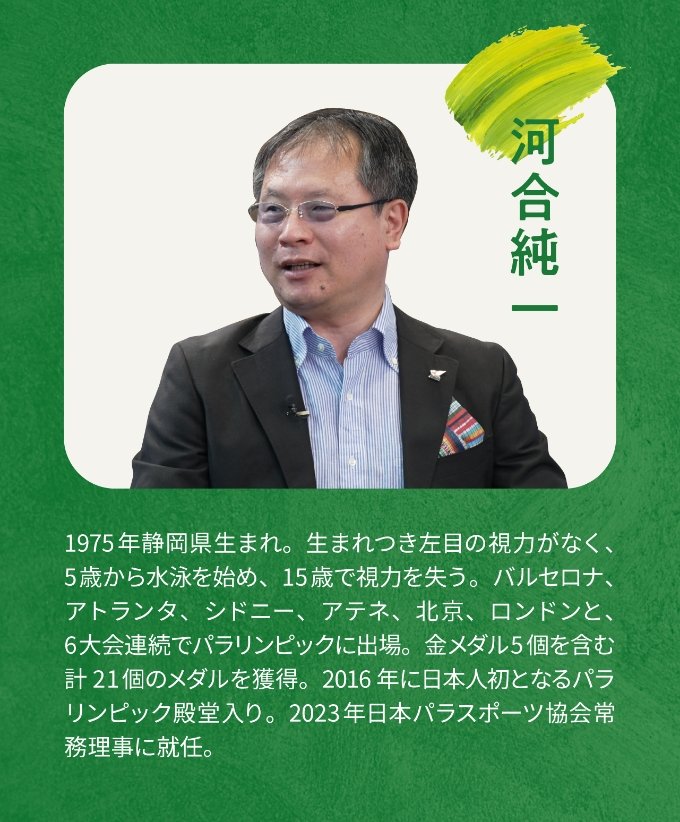

トークセッション後半では、日本パラスポーツ協会常務理事の河合純一氏も登場した。

「日本国内には、障害のある方が1,000万人近くいると言われています。スポーツを通じて、こうした方々にとってよりよい社会をつくるために活動している」という日本パラスポーツ協会もまた、東京建物がパートナーを務める団体のひとつだ。

「我々は東京建物さんをはじめ、さまざまなオフィシャルパートナーから支援を受けて大会などを開催しています。ヘラルボニーさんのアートやAIさんの音楽と一緒に、スポーツもコラボレーションしていけたらと思いました」と河合氏。松田兄弟や中山氏も強くうなずいた。

続けて、河合氏はアートとスポーツの共通点を指摘する。

「身体を通じたアスリートのパフォーマンスはひとつの瞬間的な芸術であり、異彩を放つアートとも似ているように感じています。それに、アートも音楽もスポーツも、生活や住居も、障害のあるなしに関わらず必要なもの。それらを、どんな状況やどんな人でも楽しめる環境をつくっていくことが、我々の目指す方向ではないでしょうか」

本アワード受賞作家の一人である内園明日美さんは、子どものころ「どうして普通の絵が描けないのか」と学校の先生に怒られたことがあるという。

しかし、大人になって出会った主治医が「あなたの絵はすばらしい」と背中を押してくれたことで、改めて絵筆をとることができた。

崇弥氏は「この話を聞いて、ありのままを受け入れる力や肯定する力がとても重要なんだと思いました。このメンバーで、一人ひとりの個性を称賛するような文化をつくっていければ」と、未来に期待をにじませた。

文登氏も「いろんな人たちとの縁をつむいで、足し算ではなく、掛け算にしていきたい。このトークセッションはそんな芽吹きを感じられる時間でした」と語る。

英語で「不可能」を意味する「impossible」。そこにアポストロフィーをひとつ加えるだけで『I’m possible(私はできる)』になる、と河合氏は話す。

「この言葉は国際パラリンピック委員会が開発した教育プログラムの名前でもあって、ほんの少し考え方を変えたり工夫をしたりすれば、それまで不可能だと思っていたことも実現できるというメッセージが込められている。

先ほどの内園さんの主治医の一言であったり、東京建物さんやAIさん、ヘラルボニーさんとのコラボレーションのような後押しや工夫があることで、一人ひとりが輝ける場をつくっていけると感じています」

東京建物をそうした共創のハブとしてほしいと、中山氏は決意を新たにする。

「当社だけの力では、共生社会の実現は難しいと考えています。だからこそ、志を同じくする皆さんとコラボレーションし、パートナーシップを広げることで、よりよい社会を目指したい」

ビジネスとアート、音楽、スポーツといったジャンルを越えた共創によって、これまでにない価値を持つ場が生まれ、そこからまた一人ひとりの個性が羽ばたいてゆくだろう。今日はそんな新しい道のりの第一歩だ。

▼トークセッションの様子はこちらから▼

- 制作:NewsPicks Studios

- 構成:菅原さくら

- 編集:金谷亜美

- デザイン:製作所